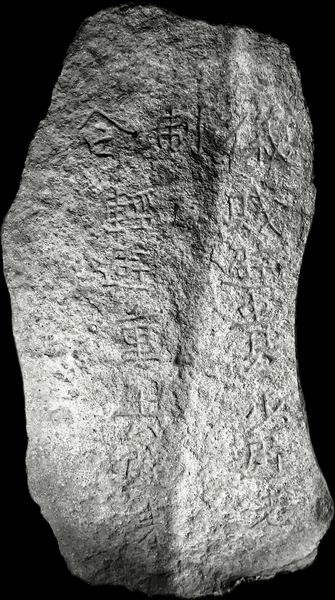

在内蒙古自治区巴林右旗博物馆,珍藏着一通《仪制令》碑。这通石碑于1992年由文物工作者在巴林右旗沙巴尔台苏木塔布花嘎查发现,碑身残高110厘米,宽56厘米,厚11厘米,为粉白色花岗岩质,呈长方体,表面粗糙,未经打磨。正面阴刻碑文,背面无字。碑文全部用汉字书写,碑额从右到左横刻楷体“仪制令”三字,碑身自右向左分为两行,阴刻“贱避贵、少避老,轻避重、去避来”。石碑无任何雕刻装饰,镌刻文字虽笔画多寡不同,但大小匀称,排列整齐,笔画连贯,转折圆润。

此碑无纪年,但碑的形制与碑文关于交通规避的原则,与史籍记载的立于宋元祐八年(1093年)的河南光山县清风岭《仪制令》碑,以及发现于北京密云区古北口镇、甘肃清水县的《仪制令》碑一致,应属于同一时代。在此碑原处东西长170米、宽70余米的范围内,还发现了大量辽代建筑砖瓦残片,有几处辽代基址清晰可见。巴林右旗沙巴尔台苏木辽时属上京临潢府,地处连接上京、饶州、庆州等重要州镇的交通要冲,因此,专家判断此碑为辽代遗存。

巴林右旗《仪制令》碑。 李月新供图

这方《仪制令》碑的作用是什么呢?碑文上刻写的“仪制”,指的是礼仪制度及其具体规定,包括礼仪、官职和法律规范等,涉及社会生活的方方面面,“令”是古代官方根据礼仪制度下达的命令,《仪制令》主要见于唐宋时期颁布的用以规范交通规则的礼仪性条令。据《唐律疏议·违令》可知,唐代《仪制令》对行路有贱避贵、去避来之类的要求,即所谓“令有禁制”,违令者,虽“律无罪名”,但是要受到“笞五十”的惩罚。由此可知,行路之中的贱避贵、少避老原则,是当时的礼仪规范,同时也是具有强制约束力的政策性条例。《仪制令》在唐朝以文本形式存在,五代之后,开始牓(bǎng)刻明牌,立于道路冲要,用以规范社会交通秩序。北宋沿袭五代制度,在京府州城的交通要塞悬挂《仪制令》木牌,以规范社会交通秩序。其后,牓刻令文的木牌发展为石碑。目前,国内多地有宋代《仪制令》碑实物发现,碑文内容均与唐宋文献中有关交通的规定《仪制令》内容记载一致。巴林右旗《仪制令》碑的碑题和内容与《大唐开元礼》记载的唐令一致,属于道路交通方面的规范性条令。

辽朝虽地处北方,但在各民族交往交流交融的历史潮流中,其政权在制度构建方面大量吸收借鉴了唐、五代以及北宋的制度文化,这是在北方游牧地区出现《仪制令》碑的制度文化基础。

具体来看,《仪制令》碑文内容中“少避老”的道路交通规则,体现了辽朝倡导尊老重老的社会道德风尚。在游牧经济生产方式影响下,传统的契丹社会崇尚健壮勇武,因此形成“贵壮贱老”的观念。辽太祖时期,奠定了以儒学为尊的文化基调,以尊老重老为主要内容的养老礼,成为辽朝礼制建设内容之一。辽太宗以后,逐步形成了优享致仕官员、版授高年(对符合条件的老人授予官职)、抚恤鳏寡的制度。辽朝在交通要塞设《仪制令》碑,是儒家尊老孝亲观念在辽代社会广泛传播的体现,既维护了交通秩序,又达到“兴礼让而厚风俗”的效果。辽朝中期,尊老重老已然成为社会普遍尊崇的道德风尚。

“轻避重,去避来”的道路交通规则,体现了中华文化“礼让为先”的道德观念。唐太宗在阐释颁布 《仪制令》 的意义时说:“朕闻教化之本,礼让为先,欲设规程,在循典故。……准仪制令,道路街巷,贱避贵,少避长,轻避重,去避来,有此四事,承前每于道途立碑刻字,令路人皆得闻见。”(《全唐文》)宋太宗曾问时任大理正的孔承恭,仪制令中为何会有“去避来”的规避原则,孔承恭以“此必恭戒于去来者,至相回避耳”来解释。虽然宋太宗认为“设律者别有他意”并未完全认可,但“轻重”“去来”之间的规避,充分反映了“礼让为先”的交通规范。

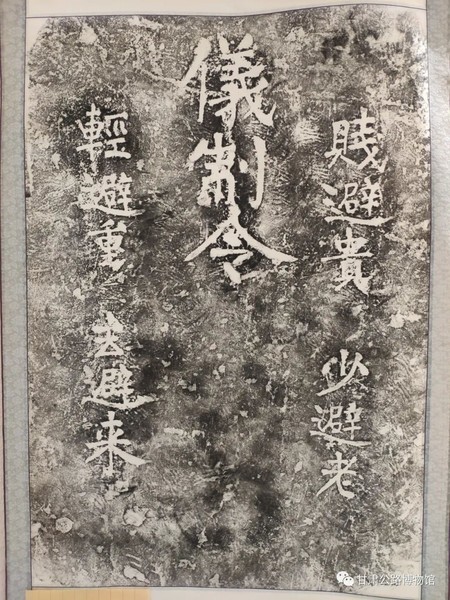

北宋《仪制令》碑拓片,原碑出土于甘肃清水县黄门乡,是我国迄今发现的最早的交通法规碑。来源:甘肃公路博物馆

巴林右旗《仪制令》碑的发现,也是汉字作为辽朝通用文字的实证。自秦汉以来,通用文字书写成为国家治理强有力的手段。秦代“书同文”,汉代形成了“以文书御天下”的治理观念,隋唐时期通过考订字形、字体,区别正俗,明辨异体,将楷体汉字作为规范字固定下来,通过学校、家庭教育推广普及,并以科举、官吏选拔迁转等制度为保证,从中原到边疆,观念传习、风气浸染,极大地促进了通用文字在全社会普遍使用。如,内蒙古赤峰市阿鲁科尔沁旗发现的残存碑额上刻有“大唐营州都督许公德政之碑”楷体汉字,和林格尔县土城子发现刻于唐宝历二年(826年)的“唐振武节度使单于大都护张维清德政碑”,亦为楷体汉字碑。

辽朝建立之初,以汉字为通用文字。史书记载,辽太祖耶律阿保机能讲汉语,他的两个儿子耶律倍、耶律德光均精通汉文诗书,尤其是耶律倍,在医巫闾山建望海堂藏书楼,精通针砭之术,有汉文诗作传世。通过通用文字的媒介作用,辽朝统治者熟知中原制度文化,并在政权建设中向中原文化靠近,表现出对中原文化的认同,而这种认同又进一步促进了中原文化在辽朝推广和普及。后来,辽朝统治者参照汉字创制并颁行了契丹大小字,但汉字作为官方文字的地位并未动摇。在这方面,目前已知的考古材料中,发现了大量实物例证。如,阿鲁科尔沁旗宝山辽墓发现的“天赞二年”汉字墨书题记,辽上京城址周围发现的多个骨灰匣上的汉字墨书,开鲁县辽墓汉字墨书题记等,墓主身份涵盖官员、平民、工匠等。此外,在已知的辽代墓志中,也以汉文墓志居多,辽代帝后哀册也是汉字与契丹文字两种文字并用。巴林右旗《仪制令》碑文使用楷体汉字,再次实证汉字在辽朝使用之广泛。

总之,巴林右旗《仪制令》碑文内容可以追溯到唐、五代及北宋制度,是辽朝在政权建设和社会治理方面对中原制度文化吸收与借鉴的鲜活例证。以楷体汉字书写碑文,反映出汉字作为通用文字在辽朝普遍使用,有力增进了文化认同。这通小小的石碑,不仅反映了辽朝驿路交通有序、社会兴礼让厚风俗的社会现实,也是各民族认同中华文化的缩影。

(作者系赤峰学院历史文化学院教授)

(编辑:王琪)- 前一则: 黄帝陵:是地理方位,更是精神坐标

最新新闻

专题

更多>>

zgmzzjw@sina.com

zgmzzjw@sina.com