三百年来,民间流传着一个关于清代皇位继承故事——

康熙六十一年(1722年)冬,北京西郊畅春园清溪书屋内烛火摇曳。

69岁的康熙已经走到生命的尽头,决意把帝国的船舵交付十四子胤禵执掌。掌握行宫宿卫的皇四子不会让他如愿,这位被后世称为“雍正”的人在遗诏上拖出一横,“传位十四子”便扭曲成了“传位于四子”。

北风卷动残雪,惊起寒鸦群飞。遮天蔽日的鸦羽间,历史悄然改换了走向。

▲电视剧中雍正篡改康熙遗诏的镜头。(图片来源:电视剧《雍正王朝》剧照)

这个故事在民间流传甚广,但熟稔历史的人却能发现其荒谬之处。

一是遗诏规制应为传位“皇十四子”,若加一横则成为传位“皇于四子”,文辞不通。

二是正式诏书必须满汉合璧,涉及皇位传承的重要文件还需附加蒙古文版本。满文部分以音节连写无法单字篡改,即便有人能改动汉字“十”为“于”,又有何用?

其实满文创制时便效仿汉字篆法,孕育出兼具圆润笔意与棱角骨相的满文篆字。帝王诏书满汉文并用,是为了对国家重要文件双重加密,也勾勒出文化交融的深层轨迹——这横竖撇捺间的对话,恰是民族交流最真实的注脚。

(一)从满文篆字的创立说起

1599年,努尔哈赤下令借蒙古文字母创造满文。1632年,皇太极推动文字革新,命大臣将汉字篆书的庄重笔法嫁接于满文之上。

这一变革绝非单纯出于喜好——当满族人建立的政权挺进中原,他们发现印玺若缺失篆书基因,便如同失去传承权力的密码。

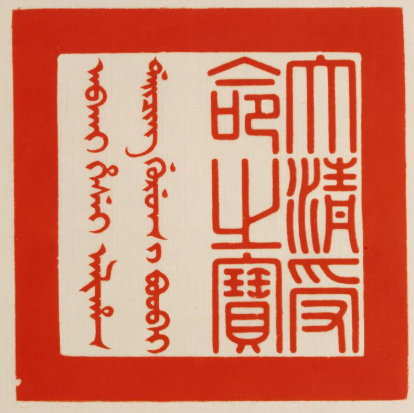

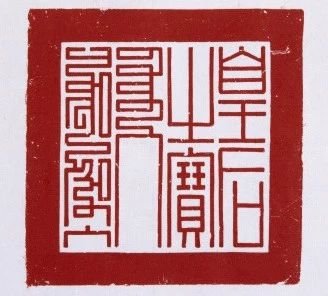

▲大清受命之宝。(图片来源:故宫博物院官网)

秦汉以来,篆书始终是华夏印信的“标准字体”。清初信牌上的蒙古式满文虽具实用价值,却在彰显法统上有些不足。

皇太极的改制策略堪称精妙:既保留满文拼音特质,又融入篆书的结构美学,创造出兼具民族特色与历史合法性的文字样式。

至乾隆朝,满文篆体已发展出十数种变体,印玺刻字的精美繁复,既服务于公文防伪,也暗合等级秩序。

当这些蜿蜒的文字烙在国玺之上,便成为游牧文明与农耕制度交融的无声证物——既有对中原礼制的认同,也藏着满族文化的生长。

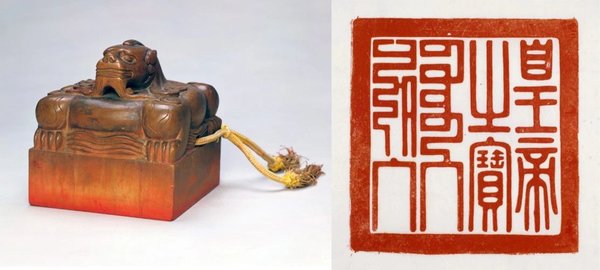

▲栴檀香木盘龙纽“皇帝之宝”。清早期,栴檀香木质,盘龙纽方形玺,汉文篆书满文篆书。乾隆帝钦定二十五宝之一,是清代二十五宝之中唯一的一方木质宝玺。(图片来源:故宫博物院)

随着清朝国力臻于鼎盛,乾隆也深谙“文治”与“武功”的共生关系,便敕令大学士傅恒主持满文篆体改革。

这支由顶级文字大师组成的团队“广搜载籍,援据古法”,如同文字侦探般翻遍古籍,从商周青铜铭文到历代碑刻中提炼出32种篆书基因。许多沉睡千年的汉字笔法,在满文结构中重生。

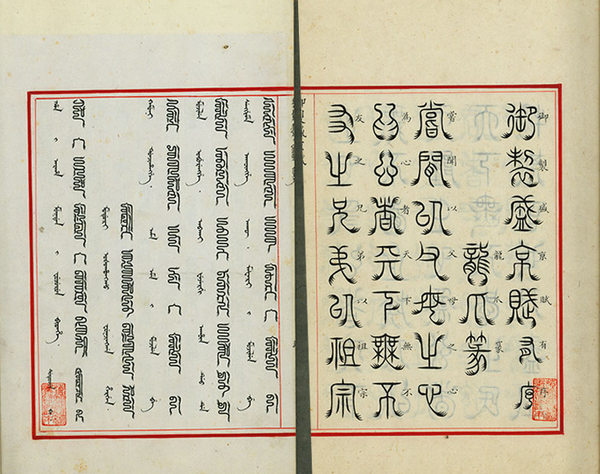

1743年秋,乾隆策马行经热河,遥望盛京故土,笔下倾泻出3250字的鸿篇《盛京赋》。

十年后,随着满文篆体系统完备,这篇雄文化作三十二卷篆刻奇观——每卷对应一种篆体,如同展开一部流动的字体史诗。

傅恒团队将钟鼎文的苍劲、垂露篆的圆润、柳叶篆的锋锐等不同美学风格,与满文“十二字头”结构精密嫁接。

▲御制盛京赋三十二卷。(图片来源:辽宁省图书馆 - 辽宁省公共文化服务中心)

满文篆体《盛京赋》是满文篆体的“标准字库”,也是民族交融的实体化宣言。

当游牧民族的拼音文字披上中原篆书纹饰,也就彰显了清王朝的雄心:既要在青铜铭文中寻得正统血脉,又要在新创篆字里刻下满族精魂。

(二)满文篆字,

刻写王朝印信的权力密码

清王朝创立满文篆字固然有审美需求,但直接目的还是为了印玺的需要。康乾盛世虽造就了珐琅彩瓷的绚丽、紫檀雕龙的华贵、金制编钟的恢宏,但若论及皇室权力的终极象征,唯有镌刻着篆文的玺印方能承载。

《国宝档案》曾专题聚焦金龙纽“皇后之宝”。在清代皇后册封大典的礼成时刻,那方刻有满汉篆文的“皇后之宝”便被安奉于寝宫正殿。凭此印信,皇后可颁布宫规、调度内廷、裁断妃嫔事务,懿旨效力甚至凌驾于帝王手谕之上。

▲金龙纽“皇后之宝”。金质,龙纽,附系黄色绶带。(图片来源:故宫博物院)

自乾隆十三年(1748年)至宣统退位(1912年),满汉篆文合璧的皇室印信持续运转了164个春秋。

即便在清室倾覆后的1922年,紫禁城深处仍为皇贵太妃镌制过最后一方篆文宝玺,为这项制度画上别有余韵的句号。

如今,这些“形存满文筋骨,韵承汉篆精魂”的特殊文字,是故宫红墙内的历史密码,也是书法史上的珍品。

2023年盛夏,香港故宫文化博物馆的“紫禁万象”特展中,满文篆体穿越时空惊艳亮相——那些在流转的印痕告诉我们:权力会消散,但文明融合却会永远镌刻在历史的金册之上。

展出中最引人注目,正是这方婉容的“皇后之宝”金印,交龙纽上双首巨龙躯体交融,篆文以满汉文左右分列——左侧满文篆如蛟龙盘柱,右侧汉文篆似祥云环绕,凝固了封建王朝的最后一缕鎏金残影。

▲金龙纽“皇后之宝”,满汉文篆书。(图片来源:故宫博物院)

作为中华文明多元一体的重要结晶,满文篆体的演变史实为一部微观的民族交往史。这种跨文化的文字创新,不仅印证了中华文明海纳百川的包容力,更为当今文化遗产传承提供了珍贵范本。当我们轻抚这些印刻,触摸到的不只是消逝的王朝印记,更是民族交往交流交融的脉搏。

(作者简介:王雨雪,大连民族大学中华民族共同体研究院研究生;关伟,大连民族大学中华民族共同体研究院副教授。)

监制 | 闫 永 肖静芳

审核 | 清 风

统筹 | 王彦龙

责编 | 许玲玉

制作 | 郭欣欣

(编辑:马永)- 前一则: 道中华丨航天日,聊聊中国人的星辰大海

- 后一则: 道中华丨明代诗歌里的云南印象

最新新闻

zgmzzjw@sina.com

zgmzzjw@sina.com