编者按

道中华之美,美中华之道。

中华之美,美在文化;中华之道,自在人心。

中华根脉,文以载道,道不远人,人以为本,而致良知,知行合一,一以贯之,同心同德,为共同体。

即日起,和同道中人,同心道中华,“大道知行”与你一起探讨中华之道。

学习先贤好榜样。时空对话,听听他们的“人生之道”。继《大医苏东坡》之后,“大道知行”推出第二篇《大女主李清照》。

壹

建中靖国元年(1101年)的汴京,十八岁的李清照写下“和羞走,倚门回首,却把青梅嗅”的《点绛唇》,像一缕清风吹过北宋词坛。

词以少女视角刻画了微妙的情感流动。上阕展现的是动态场景的瞬间定格,勾勒出少女活泼的形象,既显娇柔又暗藏生命力。

下阕展露的是由“见客入来”而引发的心理转折。“袜刬金钗溜”显得狼狈。“和羞走”体现了礼教约束下的本能反应,“倚门回首”则泄露了青春期特有的好奇心。最后三句,堪称神来之笔。

李清照的这首词,既彰显了女性视角的在场,也是瞬间心理的显微。它犹如一枚玲珑的琥珀,封存着中国文学史上罕见的少女心灵标本。

在那个礼教森严和“女子无才便是德”的时代,这个出身书香世家的少女,以“词女”之名震动文坛。

三百年后,明代杨慎在《词品》中惊叹:“宋人中填词,李易安亦称冠绝。”

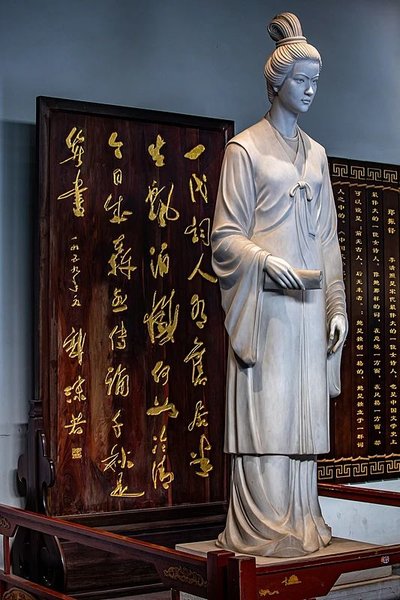

▲李清照画像。(图片来源:中国国家博物馆)

当历史的尘埃落定,我们重新凝视这位千古才女,发现她的词章不仅是婉约的绝唱,更是一曲女性意识觉醒的壮歌。

在男性主导的文学世界里,李清照以词为剑,在宋词的疆域上劈开一片属于女性的天空。

贰

元丰七年(1084年),李清照诞生于齐州章丘的士大夫家庭。父亲李格非官至礼部员外郎,母亲王氏系出名门。

当同龄女子大多在研习女红时,少女李清照捧着《史记》《汉书》废寝忘食,已能写出“水光山色与人亲,说不尽、无穷好”的《怨王孙》。

崇宁二年(1103年),李清照与赵明诚的婚姻,堪称才子佳人典范。这位特立独行的才女拒绝做攀附的凌霄花,与丈夫共立“穷遐方绝域,尽天下古文奇字之志”的平等盟约。

《金石录后序》中记载,这对夫妻的日常是典当衣物购买碑文,相对展玩咀嚼,自得其乐,仿佛是远古葛天氏的百姓。

不仅如此,归来堂前,新婚的李清照与赵明诚展卷竞读。每饭罢,两人指堆积书史,言某事在某书某卷第几页第几行,以中否决定谁先喝茶。

猜中的人往往举杯大笑,以至于把茶水洒在怀里,反而喝不到茶。所谓“赌书泼茶”说的即是此。

▲舞台剧《李清照》。(图片来源:澎湃新闻)

这种灵魂相契、共求知识的伉俪之情,已然超越了“夫为妻纲”的传统桎梏。

在《减字木兰花》中,她大胆写道“怕郎猜道,奴面不如花面好”,将夫妻间的调笑入词,这种对女性心理的直白书写,打破了男性文人为女性代言的创作窠臼。

当丈夫远行,她写下“此情无计可消除,才下眉头,却上心头”,将闺怨之情提升为世人共通的情感共鸣。

甚至,当面对苏轼门人张耒的《读中兴颂碑》(咏叹唐代元结《大唐中兴颂》的雄文)时,她以“何为出战辄披靡,传置荔枝多马死”的警句回应,不仅突破了女性不议史的传统束缚,更以史家般的洞察力直指唐朝衰微的症结——统治者奢靡误国导致军事溃败。

南宋王灼在《碧鸡漫志》中评其“自古搢绅之家能文妇女,未见如此无顾藉也”,这番批评恰恰为李清照特立独行、理性自信风骨的最佳注脚。

叁

然而,靖康之变撕裂了李清照的人生。

1127年,金军攻占北宋的汴京城,李清照和赵明诚南下避乱。祸不单行,建炎三年(1129年),赵明诚在前往建康城为官时猝然病逝,将46岁的李清照抛入孤身流亡的绝境。

在《清平乐》中“今年海角天涯,萧萧两鬓生华”的悲叹里,我们看到的不仅是个人命运的悲鸣,更是整整一代人在时代巨变中的集体创伤。

当金兵铁蹄踏碎汴京繁华,她在《金石录》序言中写下“有有必有无,有聚必有散”的泣血觉悟。

那些与丈夫倾尽半生搜集的金石书画,在靖康之变后成为她以命相护的文明火种。

▲清乾隆二十七年《金石录》刻本。(图片来源:书格网)

南渡前夕,她强忍悲痛将藏品分批筛选——含泪焚毁重复书册、舍弃笨重器物,最终仅携三代古鼎、孤本典籍等稀世珍品,装满十五车。

洪州陷落时,寄存的两万卷典籍尽毁,她连夜“乘小舟渡江”,将余下文物藏于船舱夹层。每遇盗匪劫掠,必“抱匣坐甲板”以身为盾;寒冬卧病时,仍将《赵氏神妙帖》紧锁怀中。

流寓会稽时,为支付文物保管费,她典当首饰“质衣取钱”,甚至将陪嫁螺钿漆盒拆卖。某次寓所遭窃丢失《稽康集》拓本时,她“脱簪珥遍示市井”,披发赤足奔走如狂,悬赏寻书的癫狂之态令观者动容。

这种文化守护者的担当,远远超越了传统对女性的期待。

她的勇敢,还体现在第二次婚姻中。

绍兴二年(1132年),历经国破家亡、文物散失的李清照,在身心交瘁之际再嫁张汝舟。这个靠贿赂谋得官职的投机之徒,最初假意体贴,实为觊觎她与赵明诚的金石收藏,发现藏品散佚后,竟对这位才女拳脚相向。

面对如此屈辱,李清照做出了惊世骇俗的决定:离婚。这场仅维持百日的婚姻,最终演变成一桩震动临安城的诉讼案。

李清照冒着“妇告夫当徒二年”的刑律,坚持揭发丈夫科场舞弊,最终以九日牢狱之灾换取自由之身。

▲纪录片《唯有香如故》截图。

在《投翰林学士綦崇礼启》中,这场惊世骇俗的离婚案化作“忍以桑榆之晚景,配兹驵侩之下材”的铿锵控诉——一个古代知识女性对尊严的终极捍卫。

肆

李清照晚年所写的《声声慢》,堪称中国词史上最负盛名的作品之一,也是她最著名的作品。这首诞生于南宋动荡时期的词作,以其独特的艺术魅力成为宋词书写愁绪的巅峰之作。

作为婉约词派的集大成者,李清照在这首词中展现了惊人的艺术表现力,通过动作铺陈、意象叠加与时空错位,构建出一个既破碎又凝重的精神宇宙。

开篇十四叠字“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”开宋词未有之境,将女性细腻的生命体验提升到哲学高度。

寥寥数语,就蕴含了诗人从动作到心境的三重崩塌:

先是身体的无序漫游和环境的孤寂感(寻-觅、冷-清、凄-惨-戚);

继而是日常行为的失效(“三杯两盏淡酒,怎敌他、晚来风急”)——酒非烈酒(淡)、饮非畅饮(三杯两盏),却敌不过晚来寒风,痛苦二字,不可缓解;

最终沦陷于时空错位的感知,“守着窗儿,独自怎生得黑”——将物理时间(白昼到黑夜)转化为心理时间的凝固。一个“守”字,暴露出在永恒伤痛中等待时间流逝却不得的困境。

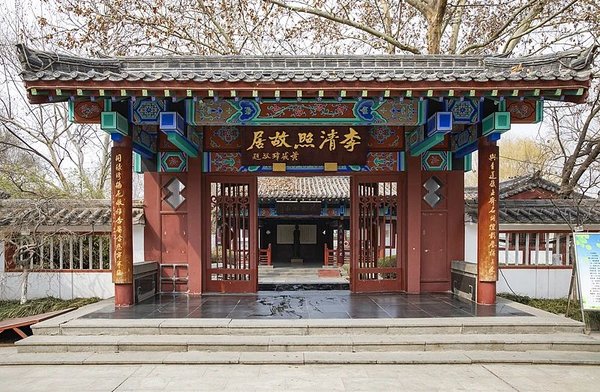

▲山东济南章丘百脉泉公园李清照故居。(图片来源:视觉中国)

《声声慢》对“愁”进行重新定义,它既突破了李煜“问君能有几多愁”的量化书写,也不同于传统闺怨词“悔教夫婿觅封侯”的具象愁怨。

李清照笔下的愁绪,融合了国破家亡的伤痛、文化衰微的悲凉以及个体存在的孤独,成为一种不可测量、难以言说的现代性精神困境。

当李清照写下“这次第,怎一个愁字了得”时,诗人已超越了个人悲欢,那些破碎的意象在跌宕的声韵中淬炼为永恒,最终凝为后世永远无法忽视的文化记忆。

伍

谈及李清照的勇气与个性,她的理论文章《词论》不得不提,堪称中国第一篇系统的词学专论。

她毫不客气地指摘柳永“词语尘下”,批评苏轼“皆句读不葺之诗”,这种锋芒毕露的批评姿态,在男性主导的文坛掀起轩然大波。

她主张词“别是一家”,强调协律、铺叙、典重等创作规范,实则是为女性写作争取独立的艺术空间。

李清照不仅是理论家,更是开宗立派的创作实践者。她开创的“易安体”将日常口语淬炼成艺术,那些看似寻常的语句——“守着窗儿,独自怎生得黑”的白描,“绿肥红瘦”的意象创新,都展现出惊人的语言创造能力。

更突破性的是,她在《渔家傲》中写下“九万里风鹏正举,风休住,蓬舟吹取三山去”,以豪放笔触拓展了女性词境。难怪清代学者沈曾植在《菌阁琐谈》中赞叹:“易安倜傥有丈夫气,乃闺阁中之苏、辛”。

千年之后,李清照的影响力早已穿越地域时空。她的《漱玉词》被翻译成英、法、日等二十多种语言,成为世界文学宝库中的瑰宝。

站在今天回望,李清照不仅是一位天才词人,更是女性意识觉醒的文化符号。她在《鹧鸪天》中写道“何须浅碧深红色,自是花中第一流”,这何尝不是对自我价值的宣言?

▲位于杭州市西湖景区柳浪闻莺公园内的“清照亭”。(图片来源:“方志浙江”微信公众号)

当我们在西湖畔的清风中吟诵“生当作人杰,死亦为鬼雄”,依然能感受到那穿越时空的灵魂震颤。

陆

这位乱世中的“词国女王”,用笔墨在历史的天空划出一道永恒的星光,照亮了后来者追求平等的漫漫长路。

朱淑真、吴淑姬等宋代女词人循其足迹,清代徐灿、贺双卿承其衣钵,李清照开创的文学传统生生不息。

现代学者叶嘉莹曾如此评价:“李易安的出现,使得女性作家在中国文学史上真正获得了与男性比肩的地位。”

▲南趵突泉公园李清照塑像。(图片来源:视觉中国)

在数字时代,李清照作品的形态不断裂变,其影响力早已超越诗人本体。

以“此情无计可消除”为例,该词句在抖音平台衍生出百万量级的话题互动;同时,AI绘画将其词意转化为具有赛博朋克风格的视觉符号——那些古典愁绪在数字空间获得当代诠释。

这种文化现象昭示着:李清照对现代社会的影响是跨越时空的多维共振。其价值不仅在于文学遗产的传承,更在于她以女性创作者身份构建的文化人格,对现代文明的精神启示。

这种持续千年的影响力证明:真正的文化经典从不是博物馆里的静态标本,而是永远在场的对话者。

当我们在网络平台邂逅“知否知否”的创意变装视频时,那个“倚门回首嗅青梅”的少女,正在元宇宙的星光下继续书写新的传奇。这种文化再生产过程,生动诠释了传统文学在当代的创造性转化与创新性发展。

策 划 | 闫 永

监 制 | 闫 永 肖静芳

审 核 | 清 风

统 筹 | 王彦龙

责 编 | 许玲玉

海 报 | 李敬飞

制 作 | 郭欣欣

(编辑:马永)- 前一则: 道中华丨他,让民族文字从铅字中醒来

最新新闻

zgmzzjw@sina.com

zgmzzjw@sina.com