墓志是记述逝者生平事迹的石刻,表达亲友对逝者的缅怀与纪念之情。伴随考古发掘,北方地区出土了许多南北朝至隋唐时期少数民族墓志,从中可以窥见各民族迁徙往来、互动交流、融合发展的历史轨迹。

吐鲁番阿斯塔那206号墓(唐代张雄夫妇合葬墓)出土的彩绘驼夫俑。 新疆维吾尔自治区博物馆藏

反映联姻通婚

吐谷浑最初为活跃在东北地区的慕容鲜卑的一支,283年,部族首领吐谷浑率众西迁至今内蒙古阴山一带,在此游牧二十余载后,选择继续迁徙,最终到达枹罕(今甘肃临夏),定居在甘青河湟一带。其孙叶延以吐谷浑之名为国号,建立了吐谷浑政权。在今甘肃武威市凉州区南营镇青嘴喇嘛湾一带,发现了唐代吐谷浑王族墓葬群。其中,弘化公主墓志(《大周故西平公主墓志》)记载,弘化公主是唐太宗之女,于贞观十七年(643年)嫁给“青海国王勤豆可汗慕容诺贺钵”,死后葬于凉州南阳晖谷冶城之山岗(今武威青嘴喇嘛湾)。

拓跋鲜卑起源于大兴安岭一带,历经南迁西下,于386年建立北魏政权。北魏孝文帝积极推进鲜卑贵族与中原汉族通婚,孝文帝墓志显示,他有12位汉族妃子,其中7位来自汉族门阀世族之家。她们入宫后,传播中原地区的伦理观念和生活方式,加速了北魏汉化进程。此外,北魏还通过联姻的方式,加强与西域的联系。例如,《魏帝先朝故于夫人墓志》(《于仙姬墓志》)详细记录了北魏文成帝夫人于仙姬的生平事迹,其中提及于夫人是西域于阗国主的女儿,“虽殊化异风,饮和若一”。

唐代,中亚地区的粟特人沿着丝绸之路东行,部分粟特人定居下来,融入当地。宁夏固原发现了多座隋唐时期史姓粟特人家族墓,其中,《史诃耽墓志》记载,史诃耽的妻子张氏是南阳郡西鄂人,张氏的父亲张玄曾在兖州任城县令。《大唐故左领军卫大将军慕容府君墓志铭并序》记载,墓主慕容将军是鲜卑人,他的夫人武氏“封平阳郡夫人,武周魏王承嗣之孙,太仆寺卿燕国公延寿之女”。可见,当时族际通婚现象比较普遍。

见证边疆治理

秦朝建立“大一统”王朝以后,历代中央王朝为加强对边疆地区的治理,采取了设官职守、屯田、驻军、移民等多种举措。墓志印证了这些制度的实施,完善了史书以外的很多细节。

《唐故朝请大夫广州都督府长史上柱国扶风县开国子马府君(骏)墓志铭》(《马骏墓志》),丰富了唐朝与吐蕃和亲的历史信息。《马骏墓志》出土于陕西西安灞桥区洪庆镇路家湾村,其中记载:“君讳骏,扶风人……解巾授左领军卫翊府长上。后为和蕃使、鸿胪卿杨弘矩所籍,奏以偕行。”由此可以推断,马骏曾随杨弘矩承担和蕃使命,是护送金城公主入藏。墓志还显示,马骏历任陕州芮州府左果毅都尉、岐州山泉府右果毅都尉、宁申忠三王王府典军、郴州长史、广州长史等职。其他相关人员官职等信息也通过《马骏墓志》得到补充。

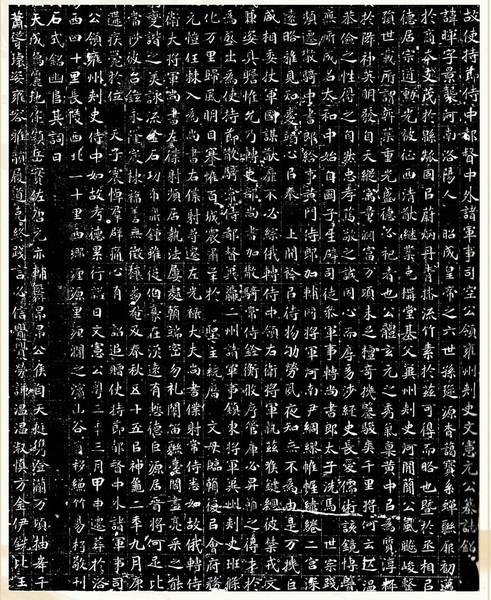

《唐故伪高昌左卫大将军张君夫人永安太郡麹氏墓志铭》反映了唐朝对西域的治理。该墓志出土于新疆吐鲁番阿斯塔那墓地,全文约900字,以楷书书写。其中提及,麹氏是高昌王室,她的丈夫左卫大将军张雄“本南阳白水人也”,为躲避战乱,从敦煌迁居高昌,“因家遂久,避代不归,故为高昌人焉”。张雄曾协助高昌王麴伯雅进行改革,并率军平定政变,被授予左卫大将军之职。张雄去世后,麴氏举家迁往中原地区,他们的儿子张定和、张怀寂在唐朝任职为官。麴氏去世后,唐朝诏封其为“永安太郡君”,以表彰其深明大义、教子有方。在阿斯塔那墓地出土的《张怀寂墓志》记载,永徽年间(650年—655年),张怀寂回到故乡,受到都督麴智湛赏识,“奏授本州参军”。张雄夫妇及其后人为加强唐朝在西域的治理作出了贡献,他们去世后也都安葬在他们曾经守护的热土。

《唐故回纥赠天水郡王李府君墓志铭并序》体现了回纥对唐朝的认同。该墓志记载,李秉义是回纥人,他的父亲移建啜在唐玄宗时期“瞻风入觐,竭节为臣”,因对唐朝非常忠心,“封为崇义王,仍赐姓李”。李秉义在安史之乱发生后,“痛贼臣之负国”,积极参与平叛,授勋官,宝应元年(762年)“授左武卫将军”。此外,《葛啜墓志》记载,回鹘王子葛啜的父亲车毗尸特勤,曾率领回鹘军队帮助唐朝平息安史之乱,立下战功。葛啜于贞元十年(794年)入朝,在长安鸿胪寺“享兹荣耀,光于蕃部”,受到礼遇。他病逝于长安,受到高级别的葬礼,“礼无其阙”。

《元晖墓志》 来源:西安碑林博物馆

体现文化认同

主动认同中华。如,在唐朝前期,入华粟特人往往指明先祖来自西域。刻于唐初的《康阿达墓志》记载,“公讳阿达,西域康国人也”;刻于永徽四年(653年)的《安延墓志》记载,“望重玉关,族高昆岳”;刻于咸亨元年(670年)的《史铁棒墓志》记载,“若夫曾构巍峨,西峙昆仑之阜”。随着入华定居日久,粟特人通过追溯华夏人文始祖、借用郡望或改姓等方式,改写家族世系,加速融入中原社会。刻于仪凤二年(677年)的《康君夫人曹氏墓志》记载,“夫人曹氏者,沛郡谯人也,汉相曹参之后”;刻于元和二年(807年)的《曹乂(yì)墓志》记载,“府君讳乂,字元意,周成王母弟叔铎之后”。

主动践行儒家伦理。如,《魏故使持节侍中都督中外诸军事司空公领雍州刺史文宪元公墓志铭》(《元晖墓志》)记载,元晖是北魏昭成帝六世孙,“幼涉经史,长爱儒术”。《大魏征东大将军大宗正卿洛州刺史乐安王墓志铭》(《元绪墓志》)记载,元绪是北魏明元帝拓跋嗣的曾孙,“涉猎群书,偏爱诗礼”。《魏直阁将军辅国将军长乐冯邕之妻元氏墓志》记载,冯邕之妻元氏“醴备温恭,聪慧在性”“饮膳之味,在调必珍,文绣裁缝,迳手则丽,三徙之流,莫不遵其风教”。《康延愿墓志》记载,生活在西州的粟特人康延愿“其先出自中华,迁播届于交河之郡也”,他“以立性高洁,禀气忠诚,泛爱深慈,谦让为质。乡邦推之领袖,邻田谢以嘉仁”。

主动运用传统文化。如,在墓志字体上,多用篆书或楷书。在墓志形式上,北魏多采用正方形或长方形石质形制。在墓志装饰上,隋朝粟特人《史射勿墓志》用篆书书写,四周装饰卷草纹带,四刹纹饰为朱雀、玄武、青龙、白虎,四神间有山峦与云纹,四边分布有忍冬纹带,志石四周为十二生肖图像。在墓地选址上,五代时期粟特人《大晋故鸡田府部落长史何公墓志铭》记载,“卜其宅地兮广茔藏事,乌兔助坟兮旌其孝志”,意思是通过占卜选择坟地,祈求日月护佑坟茔,这显然是受到中原丧葬文化影响。此外,墓志文体也从最初简单的“墓志”“墓记”“铭”发展为相对规范、要求较高的“墓志铭”,且文风与书法具有一定水准。

总之,北方地区出土的少数民族墓志反映了历史上各民族通过政治整合、经济互动、文化交融等方式融入中华的过程,是实证中华民族多元一体的重要材料。要做好考古发掘、文物保护、研究阐释、开发利用等工作,为铸牢中华民族共同体意识提供史料支撑。

(作者单位:新疆大学马克思主义学院)

(编辑:王琪)- 前一则: 新疆伊犁鉴远楼:“如海朝宗汇众流”

- 后一则: 《论语》里的军事智慧

最新新闻

专题

更多>>

zgmzzjw@sina.com

zgmzzjw@sina.com